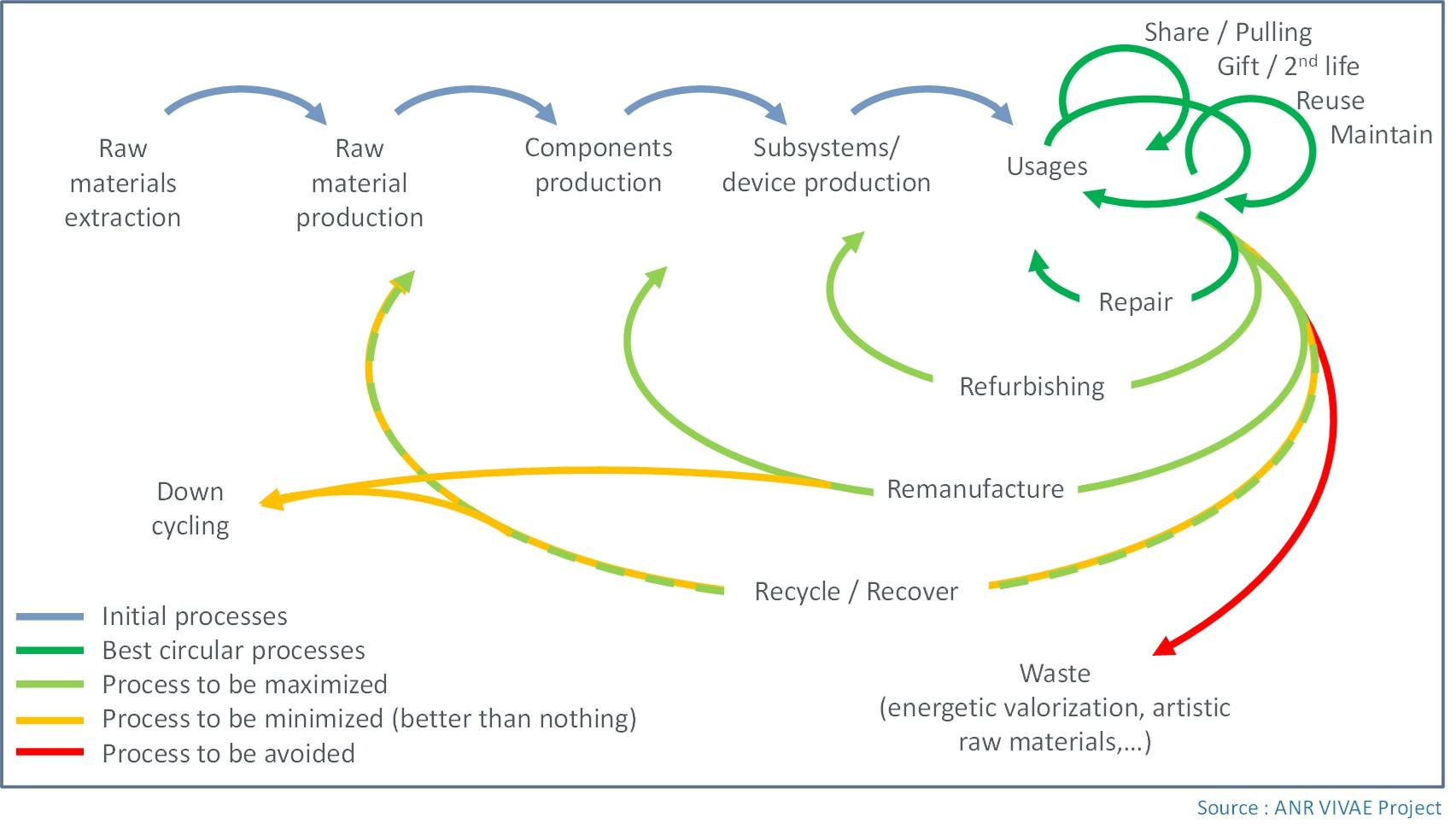

Cet axe de recherche est le dernier né des axes de l’équipe. Avec le soutien des collègues du laboratoire G-SCOP à Grenoble, nous nous sommes engagés dans ce nouvel espace scientifique, fortement interdisciplinaire et pluridisciplinaire : la première thèse soutenue sur le sujet est celle de Boubakr Rahmani en 2022 « Economie circulaire en électronique de puissance : opportunité de la conception Multi-cellulaire ». L’enjeu est de taille avec la nécessité de réduire la pression sur les matières premières et la production de déchets (DEEE) en lien avec la croissance de la décarbonation de nos sociétés modernes via le déploiement massif de l’électricité dans tous nos besoins et usages. Cela doit passer par une meilleure prise en compte des impacts environnementaux au sens large lors de la phase de conception des convertisseurs sur tout le cycle de vie. La circularité et la préservation de la valeur fonctionnelle des dispositifs et des matériaux sont aujourd’hui des moyens d’action pour faire baisser les impacts environnementaux des convertisseurs d’électronique de puissance. Nous voulons apporter une vision claire à la communauté scientifique du domaine et travaillant pour infléchir les pratiques de conception et de production en électronique de puissance. Une présentation en pied de page illustre pour partie la vision portée au niveau de cet axe de recherche.

Sont impliqués principalement dans cet axe, Pierre Lefranc, Yves Lembeye, Pierre-Olivier Jeannin, Florentin Salomez et Jean-Christophe Crébier, accompagnés de leurs doctorant(e)s, post-doc et stagiaires.

Cet axe de recherche est déjà structuré en 4 thèmes complémentaires :

- Outils, méthodes et indicateurs de l’éco-conception et la circularité

- Concept et règles de conception pour la circularité

- Caractérisation et mise en œuvre de matériaux et procédés pour l’éco-conception

- Evaluation de la soutenabilité de l’électronique de puissance

Outils, méthodes et indicateurs de l’éco-conception et la circularité

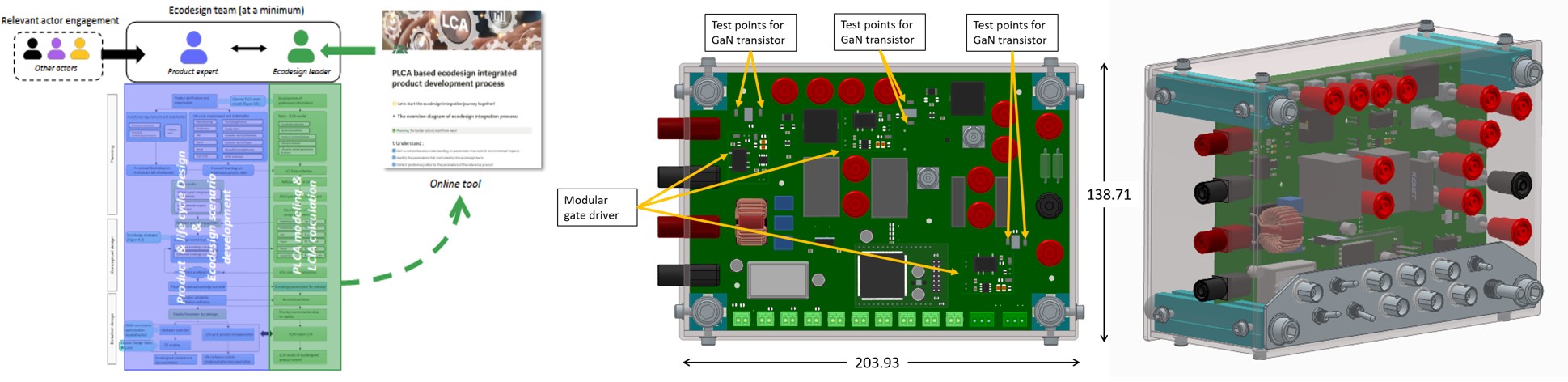

Ce thème de recherche vise à introduire des contraintes environnementales dans le flot de conception traditionnel en électronique de puissance. L'analyse de cycle de vie (ACV) est un outil mature mais difficile à mettre en oeuvre en EP car les bases de données sont actuellement largement incomplètes. Par ailleurs, l'ACV est un une méthode pour faire un bilan post design. Pour cela, les travaux originaux de la thèse de Li Fang ont permis d’apporter une méthode de conception basée sur une analyse de cycle de vie paramétrique (Parametric Life Cycle Assessment) où le concepteur d’électronique de puissance peut orienter ses choix technologiques grâce à des évaluations préliminaires d’impacts environnementaux.

Nous travaillons également au développement de nouveaux outils, méthodes et indicateurs pour accompagner, le plus tôt possible dans son travail, le concepteur en EP. Par exemple, nous avons travaillé sur l'extension de l'indicateur eDIM au niveau des PCB. Cet indicateur permet d’évaluer le temps et donc indirectement le cout du désassemblage. Il peut être utilisé pour concevoir en vue d'un désassemblage plus efficace.

Concepts et règles de conception pour la circularité

La règlementation en lien avec les impacts environnementaux induits par la technologies électronique de puissance est en cours d'élaboration. Dans le cadre de l'ANR VIVAE nous avons conduit un travail bibliographique pour faire l'état des lieux du cadre règlementaire, à partir duquel nous commençons à construire un cadre conceptuel et méthodologique pour favoriser la circularité dans le domaine.

Les travaux de thèse de Li Fang, Tugce Turkbay et Bakr Rahmani, tous en lien avec le projet VIVAE nous permettent de poser les bases de l'activité de recherche menée au laboratoire en terme de concepts et de règles de conception pour la circularité. Nous travaillons en particulier sur les conditions de soutenabilité et/ou de la circularité en EP. Ces travaux ont pour objectifs de définir un ensemble de critères, conditions, approches conceptuelles qui permettraient de "garantir" la circularité et le cas échéant la soutenabilité de la technologie. Le périmètre des études va au dela des seuls aspects techniques et/ou techno-solutionnistes pour prendre en considération des aspects sciences humaines et sociales, écosystèmes et économiques. Nous ambitionnons d'établir des passerelles nécessaires au développement de cette activité.

Caractérisation et mise en œuvre de matériaux et procédés pour l’éco-conception

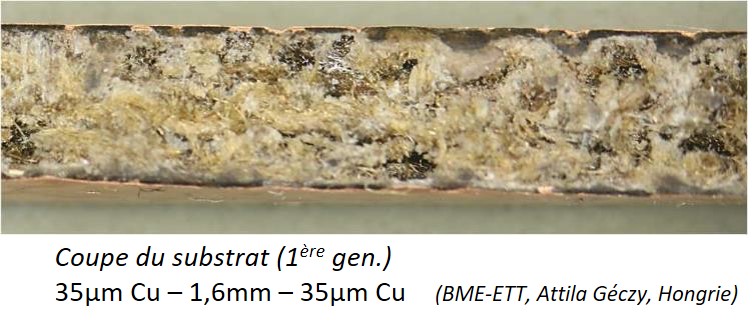

La caractérisation et la mise en oeuvre des matériaux et procédés pour l'éco-conception vise à évaluer si de nouveaux matériaux apportent bel et bien des dividendes au niveau environnemental par rapport à l'état de l'art. Il peut sembler acquit qu'un matériau biosourcé ou biodégradable apporte des bénéfices pour l'environnement. Toutefois, en introduisant ce matériau, on doit également s'assurer qu'il n'induit pas de conséquences fâcheuses par ailleurs (appelés transfert d’impacts). Etudier la manière dont les caractéristiques des convertisseurs vont évoluer via l'introduction d'un nouveau matériau, évaluer l'évolution de la fiabilité induite par ce matériau, sont autant de sujets qu'il faut aborder avant de conclure sur l'apport et les bénéfices de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. C'est tout l'objet de cet axe de recherche qui débute autour du projet Européen DESIRE4EU qui vise à évaluer les bénéfices de l'introduction des PCB en PLA.

Evaluation de la soutenabilité de l’électronique de puissance

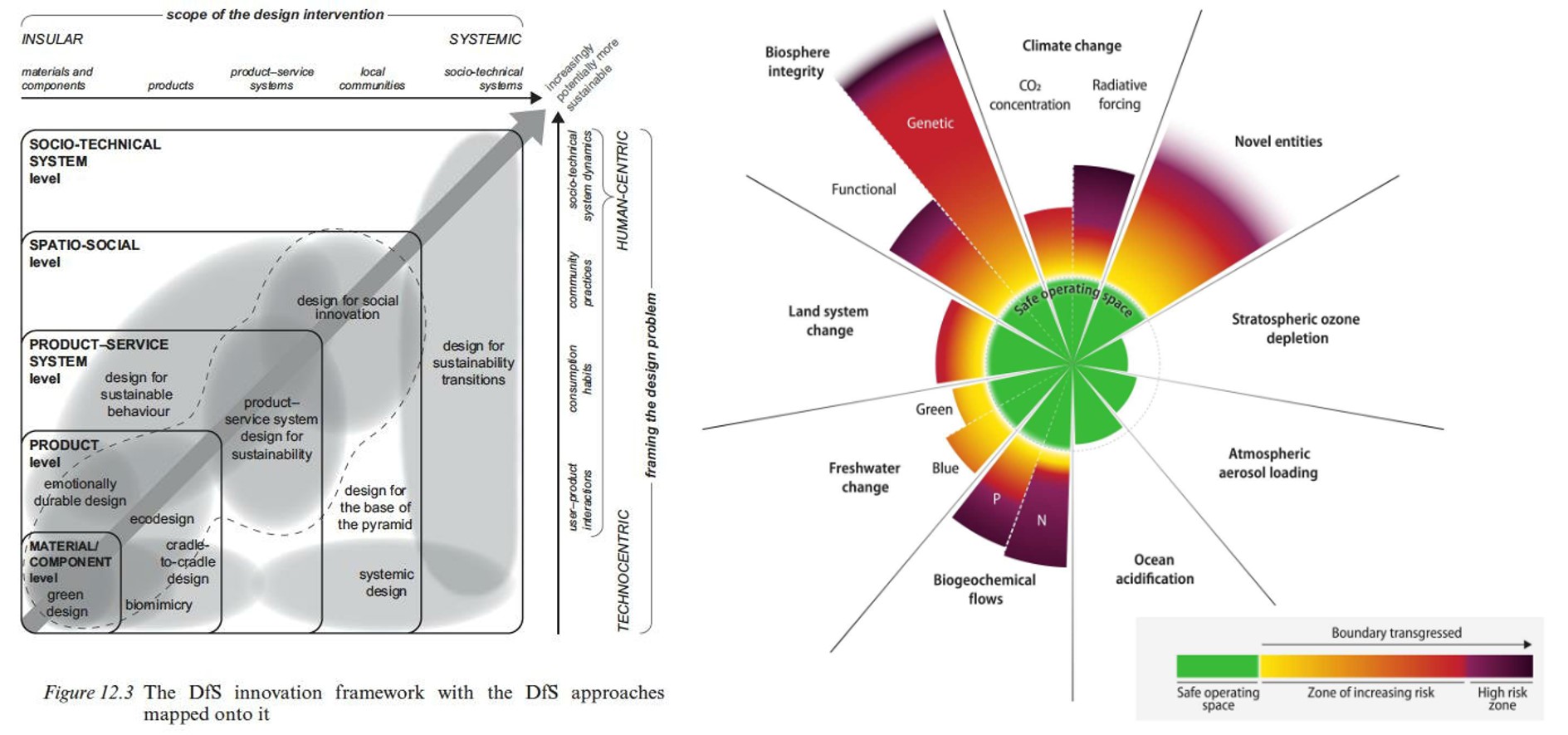

L'évaluation de la soutenabilité d'une technologie est une priorité importante à nos yeux. Sans cette évaluation, il nous est pour ainsi dire impossible de qualifier si nous avons réalisé suffisamment d'efforts pour rendre une technologie soutenable. Premièrement, la soutenabilité est un concept difficile à formaliser car il est représenté par plusieurs facettes dont les plus connues sont la soutenabilité faible (weak sustainability) souvent associée au principe de développement durable (voir rapport Brutdland 1987) et la soutenabilité forte, associée au concept des limites planétaires, formalisé en 2009 par Rokstrom et al (voir image ci-dessous).

Et pour évaluer la soutenabilité d'une technologie, il faut pouvoir établir des seuils et mener les comparaisons nécessaires. Cette activité peut être menée à travers la conduite d'une modélisation en Analyse de Cycle de Vie Absolue, qui permet de confronter les résultats de l'ACV à des limites en terme d'impacts environnementaux admissibles. Ces limites seraient fixées par exemple en fonction des limites planétaires. Il est important de faire progresser les technologies vers moins d’impacts environnementaux pour viser la soutenabilité. Il est essentiel aussi de bien appréhender l'ampleur de la tâche qu'il nous faut parcourir ou qu'il nous reste à parcourir. C'est tout l'enjeu de cet axe de recherche. Comme écrit précédemment, le problème à résoudre n’est plus purement technologique mais est socio-technique comme le précise Fabrizio Ceschin, İdil Gaziulusoy dans leur ouvrage de référence « Design for Sustainability - A Multi-level Framework from Products to Socio-technical Systems ». Nous ambitionnons d'établir des passerelles nécessaires au développement de cette activité.

Présentation disponible sur simple demande.

Collaborations en cours

L'équipe est impliquée dans plusieurs projets en cours en lien avec la thèmatique (VIVAE, DESTINI, EECONE, ARCHIMEDES, DESIRE4EU, ...).

Nous travaillons également sur le site avec les laboratoires G-SCOP (méthodes d'éco-conception), CROMA (matériaux biosourcés) PACTE (aspects sociologiques et territoriaux) ; GAEL (économie territoriale) ; GIS-UTSH (conception orientée milieu, perma-circularité, perma-ingénierie) ; LIDILEM (enquête ethnographie) , I2M (sites de Chambery et Bordeaux - recyclages, outils, méthodes)

L'équipe est fortement impliquée dans le GT "Convertisseurs d'électronique de puissance plus soutenables" du GDR SEEDS

Dernières publications

- Salomez, F.; Helbling, H.; Almanza, M.; Soupremanien, U.; Viné, G.; Voldoire, A.; Allard, B.; Ben-Ahmed, H.; Chatroux, D.; Cizeron, A.; et al. State of the Art of Research towards Sustainable Power Electronics. Sustainability 2024, 16, 2221. https://doi.org/10.3390/su16052221

- Csaba Farkas, László Gál, András Csiszár, Vincent Grennerat, Pierre-Olivier Jeannin, Pascal Xavier, Dániel Rigler, Olivér Krammer, Zbynek Plachy, Karel Dusek, Róbert Kovács, Anna Éva Fehér, Attila Géczy, ”Sustainable printed circuit board substrates based on flame-retarded PLA/flax composites to reduce environmental load of electronics: Quality, reliability, degradation and application tests” Elsevier, Sustainable Materials and Technologies, Volume 40, 2024, e00902, ISSN 2214-9937, https://doi.org/10.1016/j.susmat.2024.e00902

- Fang, L.; Turkbay Romano, T.; Rio, M.; Mélot, J.; Crébier, J.-C. Enhancing Sustainability in Power Electronics through Regulations and Standards: A Literature Review. Sustainability 2024, 16, 1042. https://doi.org/10.3390/su16031042

- Tugce Turkbay Romano, Thecle Alix, Yves Lembeye, Nicolas Perry, Jean-Christophe Crebier, Towards circular power electronics in the perspective of modularity, Procedia CIRP, Volume 116, 2023, Pages 588-593, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.02.099.

- Li Fang, Tugce Turkbay Romano, Thecle Alix, Jean-Christophe Crebier, Pierre Lefranc, et al.. Eco-design implementation in Power Electronics: a litterature review. International Symposium on Advances Technologies in Electrical Systems (SATES 23), Mar 2023, Arras, France.

- Boubakr Rahmani, Maud RIO, Yves LEMBEYE, Jean-Christophe CREBIER, Design for Reuse: residual value monitoring of power electronics’ components, Procedia CIRP, Volume 109, 2022, Pages 140-145, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.05.227.

- de Freitas Lima, G.; Rahmani, B.; Rio, M.; Lembeye, Y.; Crebier, J.-C. Eco-Dimensioning Approach for Planar Transformer in a Dual Active Bridge (DAB) Application. Eng 2021, 2, 544-561. https://doi.org/10.3390/eng2040035